Kiefergelenkfunktionen richtig analysieren

Das Temporomandibulargelenk spielt eine zentrale Rolle für unsere Mundgesundheit und unser Wohlbefinden. Eine präzise Funktionsdiagnostik Kiefergelenk ermöglicht es, Störungen frühzeitig zu erkennen. Moderne Zahnmedizin geht heute weit über die reine Zahnbehandlung hinaus.

Ein falscher Biss kann schwerwiegende Folgen haben. Kopfschmerzen, Nackenverspannungen und Kiefergelenkbeschwerden sind häufige Symptome. Auch Tinnitus, nächtliches Knirschen und vorzeitiger Zahnverlust können auftreten.

Die systematische Analyse der Kiefergelenkfunktion deckt solche Probleme auf. Bewährte manuelle Techniken werden mit modernen instrumentellen Verfahren kombiniert. So lassen sich bereits minimale Abweichungen im Kausystem erkennen, bevor chronische Beschwerden entstehen.

Grundlagen der Kiefergelenkfunktion verstehen

Die erfolgreiche Kiefergelenkuntersuchung setzt fundierte Kenntnisse der anatomischen und physiologischen Grundlagen voraus. Das Temporomandibulargelenk stellt eines der komplexesten Gelenksysteme des menschlichen Körpers dar. Die Muskeln und Nerven des Kausystems sind mit dem gesamten Organismus verbunden.

Schon minimale Abweichungen in diesem sensiblen System können weitreichende Folgen haben. Daher bildet das Verständnis der Grundstrukturen die Basis für jede Funktionsdiagnostik.

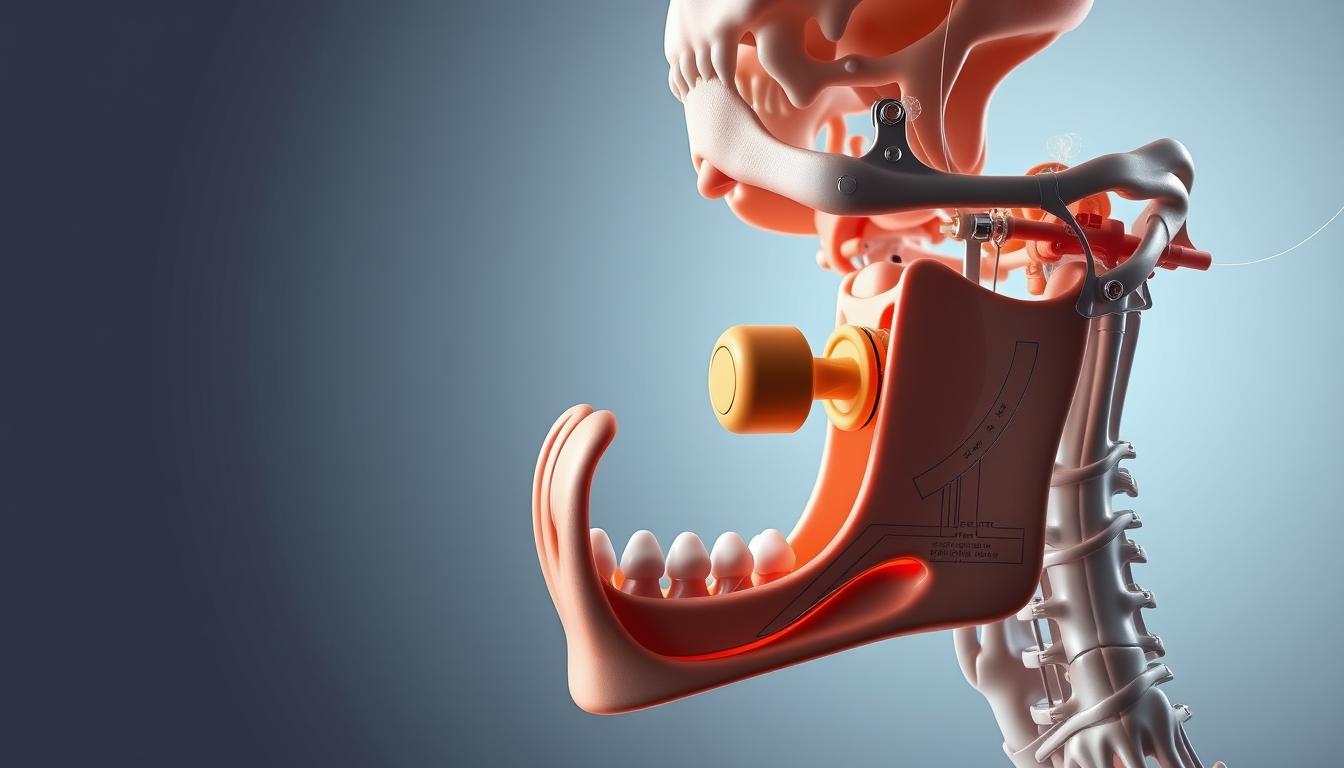

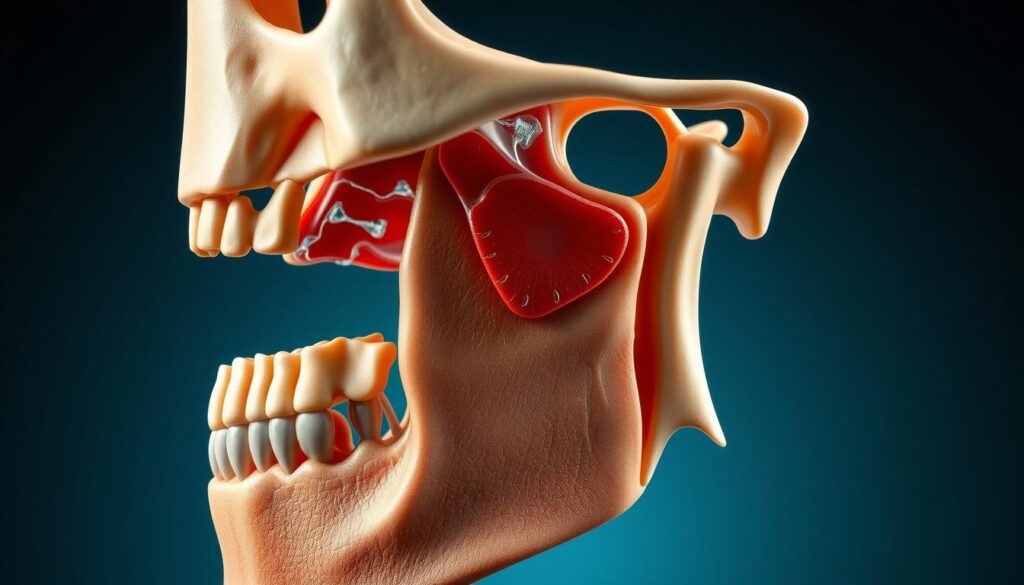

Anatomische Strukturen des Temporomandibulargelenks

Das Kiefergelenk besteht aus mehreren wichtigen Komponenten, die perfekt zusammenarbeiten müssen. Jede Struktur erfüllt spezifische Aufgaben für die reibungslose Gelenkfunktion.

Gelenkkapsel und Diskus articularis

Die Gelenkkapsel umschließt das gesamte Gelenk und sorgt für notwendige Stabilität. Der Diskus articularis fungiert als fibrokartilaginäre Scheibe zwischen den Gelenkflächen. Diese Struktur ermöglicht reibungslose Bewegungen und verhindert direkten Knochenkontakt.

Der Kondylus des Unterkiefers artikuliert mit der Fossa articularis des Schläfenbeins. Diese knöcherne Grundlage bildet das eigentliche Gelenk. Die Form beider Strukturen bestimmt die möglichen Bewegungsrichtungen.

Physiologische Bewegungsmuster

Das Kiefergelenk führt komplexe Bewegungen aus, die verschiedene Komponenten kombinieren. Diese Muster sind essentiell für normale Kaufunktion und Sprache.

Öffnungs- und Schließbewegungen

Die Mundöffnung besteht aus Rotation und Translation. Zunächst rotiert der Kondylus, dann gleitet er nach vorn. Diese Kombination ermöglicht die maximale Öffnungsweite von etwa 40-50 mm.

Laterale Exkursionen

Seitliche Kieferbewegungen sind für das Kauen unerlässlich. Dabei bewegt sich ein Kondylus nach vorn, während der andere rotiert. Diese Bewegungen ermöglichen effektive Nahrungszerkleinerung.

Pathologische Veränderungen erkennen

Bei der Untersuchung der Kiefergelenkfunktionen müssen Abweichungen vom Normalzustand identifiziert werden. Häufige Probleme umfassen:

- Diskusverlagerungen mit oder ohne Reposition

- Arthrotische Veränderungen der Gelenkflächen

- Entzündungsprozesse im Gelenkbereich

- Muskuläre Dysfunktionen

Diese pathologischen Veränderungen erfordern eine gezielte Funktionsdiagnostik zur präzisen Therapieplanung.

Funktionsdiagnostik Kiefergelenk: Systematischer Untersuchungsablauf

Die professionelle Diagnostik von Kiefergelenkbeschwerden erfordert eine methodische Herangehensweise mit standardisierten Untersuchungsschritten. Ein strukturiertes Vorgehen gewährleistet die vollständige Erfassung aller relevanten Befunde und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Therapieplanung.

Klinische Basisuntersuchung

Die klinische Untersuchung beginnt mit einer detaillierten Anamnese. Patienten beantworten spezifische Fragen zur Lokalisation, Dauer und Intensität ihrer Beschwerden auf einem strukturierten Anamnesebogen.

Inspektion und Palpation

Die visuelle Beurteilung umfasst die Analyse der Gesichtssymmetrie und Mundöffnungsbewegungen. Die systematische Palpation erfasst Verspannungen der Kau- und Kopfmuskulatur sowie mögliche Druckschmerzen im Bereich der Kiefergelenke.

Beweglichkeitsmessungen

Quantitative Messungen dokumentieren die maximale Mundöffnung, Seitwärtsbewegungen und Vorschubbewegungen des Unterkiefers. Diese Werte dienen als objektive Parameter für die Funktionsbewertung.

Moderne diagnostische Verfahren

Digitale Bewegungsanalyse

Computergestützte Systeme zeichnen Kieferbewegungen präzise auf. Diese Technologie ermöglicht die detaillierte Analyse von Bewegungsmustern und erkennt auch subtile Funktionsstörungen.

Bildgebende Diagnostik

Magnetresonanztomographie und Computertomographie visualisieren Weichgewebe und knöcherne Strukturen detailliert. Diese Verfahren sind besonders wertvoll bei komplexen Fällen der CMD Diagnostik.

Dokumentation und Befunderhebung

Eine standardisierte Dokumentation aller Untersuchungsergebnisse ist essentiell. Moderne Dokumentationssysteme erleichtern die Verlaufskontrolle und interdisziplinäre Kommunikation zwischen Behandlern.

| Untersuchungsschritt | Methode | Bewertungskriterien | Dokumentation |

|---|---|---|---|

| Anamnese | Strukturierter Fragebogen | Schmerzintensität, Häufigkeit | Digitale Erfassung |

| Inspektion | Visuelle Beurteilung | Symmetrie, Bewegungsmuster | Fotografische Dokumentation |

| Palpation | Manuelle Untersuchung | Druckschmerz, Verspannungen | Befundkarte |

| Bewegungsmessung | Messtechnik | Millimeter-Angaben | Messprotokoll |

CMD Diagnostik: Craniomandibuläre Dysfunktionen erkennen

Eine erfolgreiche CMD Diagnostik basiert auf der genauen Analyse charakteristischer Beschwerdebilder. Craniomandibuläre Dysfunktionen zeigen sich durch vielfältige Symptome, die weit über den Kieferbereich hinausreichen können. Die systematische Erfassung aller Anzeichen bildet die Grundlage für eine zielgerichtete Behandlung.

Symptomkomplexe bei CMD

CMD-Patienten leiden häufig unter verschiedenen Beschwerden gleichzeitig. Diese können sich im Gesichts- und Nackenbereich, aber auch systemisch manifestieren. Muskelverspannungen, Tinnitus und nächtliches Zähneknirschen gehören zu den typischen Begleiterscheinungen.

Gelenkgeräusche und Schmerzen

Knacken, Reiben oder Knirschen im Kiefergelenk weisen auf strukturelle Veränderungen hin. Diese Geräusche entstehen durch Diskusverlagerungen oder degenerative Prozesse. Schmerzen können lokal auftreten oder in Kopf, Nacken und Schultern ausstrahlen.

Bewegungseinschränkungen

Eingeschränkte Mundöffnung ist ein häufiges CMD-Symptom. Asymmetrische Kieferbewegungen oder Abweichungen beim Öffnen zeigen Funktionsstörungen an. Diese Einschränkungen beeinträchtigen das Kauen, Sprechen und die Lebensqualität erheblich.

Strukturierte Anamnese

Eine systematische Befragung erfasst alle relevanten Symptome und deren Zusammenhänge. Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Stress müssen dabei berücksichtigt werden. Die Anamnese bildet das Fundament für weitere diagnostische Schritte.

Klinische Untersuchungsprotokolle

Standardisierte Protokolle gewährleisten eine reproduzierbare Diagnostik. Die manuelle Strukturanalyse ergänzt die klinische Untersuchung durch gezielte Palpation. Moderne Verfahren wie die Kondylographie dokumentieren Bewegungsmuster präzise und decken subtile Störungen auf.

Manuelle Strukturanalyse der Kiefergelenkfunktion

Bei der manuellen Funktionsanalyse werden Veränderungen des Kiefers oder der Kaumuskulatur durch Abtasten und Betrachtung festgestellt. Diese grundlegende Untersuchungsmethode dient als Basisdiagnostik für weiterführende Verfahren. Erfahrene Behandler können bereits durch systematische Palpation wichtige diagnostische Informationen gewinnen.

Die manuelle Strukturanalyse bildet das Fundament jeder umfassenden Kiefergelenkdiagnostik und erfordert präzise Kenntnisse der anatomischen Strukturen.

Palpationstechniken am Kiefergelenk

Die systematische Palpation erfolgt in zwei Hauptbereichen. Zunächst werden Kau- und Kopfmuskulatur durch gezieltes Abtasten auf Druckempfindlichkeit untersucht.

Extraorale Palpation

Die äußere Untersuchung umfasst die Palpation der Kiefergelenke von außen. Der Patient führt verschiedene Bewegungen aus, um Gelenkgeräusche oder Bewegungsasymmetrien zu identifizieren. Druckschmerzhaftigkeit wird dabei systematisch dokumentiert.

Die intraorale Palpation ermöglicht die direkte Untersuchung der lateralen Kondylenpole. Die Insertion der Kaumuskulatur am Processus coronoideus wird gezielt abgetastet.

Muskuläre Funktionsanalyse

Alle relevanten Kaumuskeln werden systematisch beurteilt. Masseter, Temporalis und Pterygoideus-Muskeln werden auf Verspannungen und Triggerpunkte untersucht. Eine ergänzende Okklusionsanalyse bewertet die statische und dynamische Okklusion mittels Artikulationspapier.

Bewertung der Gelenkstabilität

Gezielte Provokationstests und Widerstandsprüfungen bewerten die Gelenkstabilität. Die Arthrosonographie kann als moderne Ergänzung zur manuellen Diagnostik eingesetzt werden. Sie visualisiert Weichgewebe und Gelenkstrukturen in Echtzeit und unterstützt die klinische Bewertung.

Instrumentelle Kiefergelenkuntersuchung: Kondylographie und moderne Verfahren

Hochentwickelte Diagnosegeräte liefern präzise Daten über die komplexen Bewegungsabläufe des Kiefergelenks. Die moderne Funktionsdiagnostik Kiefergelenk nutzt computerbasierte Technologien für objektive und reproduzierbare Messergebnisse. Diese instrumentellen Verfahren ergänzen die klinische Untersuchung um wichtige quantitative Daten.

Elektronische Kondylographie

Die elektronische Kondylographie stellt das Herzstück der instrumentellen Kiefergelenkfunktion dar. Magnetische oder optische Sensoren erfassen alle Bewegungskomponenten während verschiedener Kieferfunktionen mit höchster Präzision.

Aufzeichnung der Kondylenbewegungen

Die dreidimensionale Erfassung der Kondylenbewegungen erfolgt mit einer Genauigkeit im Zehntelmillimeterbereich. Sensoren dokumentieren jede Bewegungsrichtung während Öffnung, Schließung und Seitwärtsbewegungen des Kiefers.

Auswertung der Bewegungskurven

Computersoftware analysiert die aufgezeichneten Bewegungsmuster automatisch. Pathologische Abweichungen, Asymmetrien oder Koordinationsstörungen werden durch die digitale Auswertung sichtbar gemacht.

Computergestützte Okklusionsanalyse

Das T-SCAN System revolutioniert die Analyse von Zahnkontakten und Kaukräften. Diese patientenfreundliche Methode zeichnet individuelle Kieferbewegungen und Kaudruck durch Sensoren präzise auf und wertet die Daten computerbasiert aus. Die zeitliche Abfolge der Zahnkontakte wird digital dokumentiert und visualisiert.

Arthrosonographie des Kiefergelenks

Hochauflösende Ultraschalltechnik ermöglicht die Darstellung von Weichgeweben ohne Strahlenbelastung. Die Diskusposition und mögliche Gelenkergüsse werden in Echtzeit sichtbar.

Ultraschalldiagnostik der Weichgewebe

Die dynamische Beurteilung der Diskusbeweglichkeit erfolgt während verschiedener Kieferpositionen. Diese Methode liefert wichtige Informationen über die Funktion der Gelenkstrukturen und ergänzt die Funktionsdiagnostik Kiefergelenk optimal.

Kiefergelenkbeschwerden: Diagnostische Bewertung und Therapieplanung

Die systematische Bewertung aller erhobenen Befunde bildet das Fundament für eine erfolgreiche Therapieplanung bei Kiefergelenkbeschwerden. Nach der umfassenden Funktionsdiagnostik erstellt der Zahnarzt einen detaillierten Befund. Daraus leitet er gezielte Maßnahmen für die CMD-Therapie ab.

Je früher Kiefergelenkbeschwerden diagnostiziert werden, desto effektiver können Langzeitschäden verhindert werden. Eine rechtzeitige Intervention schützt vor irreversiblen Strukturveränderungen.

Interpretation der Untersuchungsbefunde

Die diagnostische Bewertung erfordert eine systematische Integration aller erhobenen Daten. Manuelle Befunde, instrumentelle Messungen und bildgebende Verfahren ergänzen sich gegenseitig.

Korrelation verschiedener Diagnoseverfahren

Verschiedene Untersuchungsmethoden müssen miteinander verglichen werden. Die Funktionsdiagnostik Untersuchung der Kiefergelenkfunktionen liefert objektive Messwerte. Diese validieren die klinischen Befunde und schaffen Behandlungssicherheit.

Differentialdiagnostische Abgrenzung

Die Unterscheidung zwischen arthrogenen und myogenen Störungen ist entscheidend. Systemische Erkrankungen müssen ausgeschlossen werden. Eine präzise Diagnose bestimmt die Therapiestrategie.

Therapieentscheidung basierend auf Funktionsdiagnostik

Evidenzbasierte Leitlinien leiten die Behandlungsentscheidung. Individuelle Faktoren wie Alter und Begleiterkrankungen werden berücksichtigt. Bei Abweichungen von der idealen Bissposition empfiehlt sich eine Funktionstherapie.

| Befundkategorie | Diagnostisches Verfahren | Therapeutische Konsequenz | Prognose |

|---|---|---|---|

| Myogene Dysfunktion | Manuelle Palpation | Physiotherapie, Entspannung | Sehr gut |

| Arthrogene Störung | Bildgebung, Kondylographie | Schienentherapie | Gut |

| Strukturelle Schäden | MRT, Arthrosonographie | Chirurgische Intervention | Variabel |

| Okklusale Störung | Computergestützte Analyse | Adjustierung, Prothetik | Sehr gut |

Verlaufskontrolle und Erfolgsmessung

Standardisierte Bewertungsskalen dokumentieren den Therapieerfolg objektiv. Wiederholte instrumentelle Messungen quantifizieren Verbesserungen. Eine strukturierte Nachsorge gewährleistet langfristige Erfolge und erkennt Rezidive frühzeitig.

Fazit: Investition in präzise Kiefergelenkdiagnostik

Die Funktionsdiagnostik Kiefergelenk bildet das Fundament für erfolgreiche Behandlungen craniomandibulärer Störungen. Moderne Untersuchungsmethoden ermöglichen heute eine präzise Bewertung komplexer Funktionsstörungen.

Patienten profitieren von der Kombination bewährter manueller Techniken mit innovativen instrumentellen Verfahren. Diese umfassende Herangehensweise gewährleistet objektive Befunde und individualisierte Therapiekonzepte.

Die CMD Diagnostik erfordert zwar eine finanzielle Investition zwischen 80 und 200 Euro, da gesetzliche Krankenkassen diese Leistungen nicht übernehmen. Diese Kosten stellen jedoch eine sinnvolle Investition in die langfristige Mundgesundheit dar.

Frühzeitige Erkennung von Kiefergelenkproblemen verhindert chronische Beschwerden und aufwendige Folgebehandlungen. Die präzise Diagnostik ermöglicht zielgerichtete Therapien mit besseren Erfolgsaussichten.

Digitale Entwicklungen werden die Diagnosegenauigkeit weiter verbessern. Patienten sollten bei anhaltenden Beschwerden eine qualifizierte Funktionsanalyse in Anspruch nehmen, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.